|

Sprachgewalt verstehen, achtsame Sprache üben

Welche Auswirkung haben unsere Worte auf den Selbstwert und die innere Stimme der Kinder? Welche Worte geben Sicherheit, können stärken, unterstützen und welche schmerzen? Lea Wedewardt sensibilisiert für einen bewussten Umgang mit Sprache.

Sprache ist weit mehr als bloße Kommunikation – sie wirkt umfassend und tief in die Gefühls- und Gedankenwelt von Kindern hinein. Worte können Menschen verbinden, Sicherheit schenken, Nähe stiften und beruhigen. Gleichzeitig können sie verletzen, Macht ausdrücken oder diskriminieren. Verbale Kommunikation zeigt Wirkung, insbesondere bei Kindern, denn »Diskriminierung beginnt bei der Art und Weise, in der wir mit Kindern sprechen«1. Auch wenn körperliche Gewalt oft sichtbarer erscheint, ist seelische Gewalt – insbesondere über Sprache – mindestens genauso schädlich2, denn ein wichtiges Wirkelement seelischer Gewalt entsteht durch die Wortwahl: Sprache kann entwerten, verunsichern oder diskriminieren – oder, im Gegenteil, Sicherheit und Anerkennung schenken und Entwicklung ermöglichen.

Entwicklung des Selbstbildes durch Sprache

Virginia Satir schreibt in ihrem Buch »Selbstwert und Kommunikation«, dass Worte unmittelbar den Selbstwert des Gegenübers beeinflussen können.3 Kinder lernen durch Worte, ob sie sich selbst mögen dürfen, ob sie etwas bewirken können und ob sie als Menschen mit gleicher Würde anerkannt werden. Die Art, wie Erwachsene mit Kindern sprechen, wirkt sich somit auf ihr Selbstbild, ihren Selbstwert und ihr Weltbild aus. Kinder sind – besonders im Vorschulalter – sehr empfänglich für Worte. Denn jede verbale Interaktion hinterlässt neuronale Spuren im Gedächtnis.4 Diese frühen Erfahrungen prägen langfristig die Wahrnehmung des Selbst und den inneren Dialog, also die Art und Weise, wie wir innerlich mit uns selbst sprechen – freundlich und zugewandt oder abwertend und kritisch. Eine verletzende oder entwertende Sprache kann beim Gegenüber somit innere Sätze erzeugen wie: »Ich bin weniger wert«, »Ich kann nicht vertrauen«, »Ich bin unsicher« oder »Die Welt hat keinen Platz für mich!«. Die Art, wie wir mit unseren Kindern sprechen, wird zu ihrer inneren Stimme.5 Adultistische Muster, in denen Erwachsene implizit oder explizit ihre Macht gegenüber Kindern durch Worte ausdrücken, werden so verinnerlicht und im Erwachsenenalter meist unreflektiert weitergegeben.6

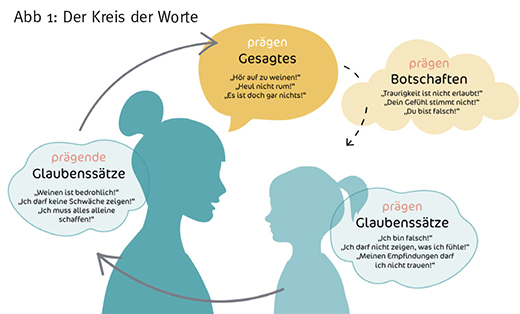

Quelle: Wörterzauber statt Sprachgewalt, S. 70, Mit freundlicher Genehmigung der Verlag Herder GmbH, Freiburg i. Breisgau

Der Kreis der Worte

Das Modell des »Kreises der Worte«7 zeigt, wie Erwachsene durch ihre eigenen Glaubenssätze geprägt sind, wie daraus Worte entstehen, die beim Kind innere Überzeugungen in Form von Glaubenssätzen erzeugen können, die von ihnen wiederum später als Erwachsene in der Kommunikation übernommen werden.

Die Macht von Worten kann also über vier Stationen wirken:

- Innere Glaubenssätze der erwachsenen Person (»Weinen ist Schwäche.« »Ich muss alles alleine schaffen.«)

- Das gesprochene Wort (»Hör auf zu weinen!« »Das ist doch nicht so schlimm!«)

- Die gesendete Botschaft (»Gefühle dürfen nicht sein!« »Deine Bedürfnisse zählen nicht!« »Sei anders!«)

- Innere Überzeugungen beim Kind – verinnerlichte Glaubenssätze: (»Ich darf nicht weinen!« »Ich darf meinen Gefühlen nicht trauen!«)

Ein Beispiel: Fachkraft Toni fordert den vierjährigen Nuan mehrfach auf, seine Hausschuhe ins Regal zu stellen. Nuan reagiert nicht, er spielt weiter mit seinem Einkaufswagen. Auch nach einer freundlichen Ansprache und mehrfachem Bitten räumt er seine Hausschuhe nicht weg. Fachkraft Toni spürt nicht, wie Wut in ihr aufsteigt, obwohl sie zu brodeln beginnt. In ihrem Kopf entstehen, ohne dass sie es merkt, Gedanken durch Glaubenssätze: »Kinder müssen hören«, »Sie müssen Respekt vor mir haben«, »Ich mache das nicht alles alleine«, »Man muss aufräumen helfen«, »Ich bin verantwortlich dafür, dass das Kind schulfähig ist« und viele mehr. Diese Glaubenssätze verstärken ihre eigene Wut und führen letztlich dazu, dass sie Folgendes sagt: »Mann, Nuan, du bist auch echt ein Faulpelz! Immer muss man deine Sachen wegräumen. Wie soll das mal mit der Schule werden?!« Das gesprochene Wort baut auf den vorangegangenen Gedanken auf und könnte folgende Botschaften senden: »Sei anders«, »Du bist falsch«, »Deine Bedürfnisse sind egal« oder »Du musst Angst vor der Schule haben!« Daraus entwickeln sich wiederum die Selbstüberzeugungen: »Ich bin falsch«, »Ich soll anders sein«, »Was ich gerade brauche, fühle oder wo meine Grenze ist, zählt nicht«, »Ich habe Angst vor der Schule« oder Ähnliches. Dieser Kreislauf der Worte kann nun auf zweierlei Art durchbrochen werden: durch Reflexion und ein Infragestellen eigener Glaubenssätze oder durch eine bewusst veränderte Wortwahl. Letztlich geht jedoch beides miteinander einher. Damit erhalten Kinder die Möglichkeit, Glaubenssätze zu verinnerlichen, die von Verständnis für sich selbst, Selbstmitgefühl, Nachsicht und Sicherheit geprägt sind.

Was ist Sprachgewalt?

Sprachgewalt8 ist ein Begriff für eine Form der Kommunikation, die verletzend wirkt, entwertend, beschämend, kontrollierend, übergriffig oder verunsichernd. Sie lässt sich als emotionale Gewalt verstehen, weil sie bei Kindern Verletzungen auslösen sowie Verunsicherung und Angst hervorrufen kann.

Typische Beispiele für Sprachgewalt:

- »Nie helft ihr beim Aufräumen!«

- »Wenn du nicht sofort …«

- »Ich bin enttäuscht von euch!«

- »Du Schlaumeier, ein echter Professor!«

Es handelt sich immer dann um verletzende Worte, wenn durch das Gesprochene erstens der Selbstwert des Gegenübers herabgesetzt wird (»Du willst das können?!«), zweitens das Gegenüber nicht als gleichwürdig wahrgenommen wird (»Kann ja sein, dass du das willst, aber du bist jetzt nicht dran!«), drittens, wenn versucht wird, das Gegenüber zu verändern (»Der Max kann das schon, nimm dir mal ein Beispiel!«), viertens, wenn diskriminiert wird (»Wenn du dich nicht benimmst, kannst du nicht mitmachen!«) oder fünftens Unsicherheit beim Kind entsteht (»Mach das bitte ordentlich!«). Aber eigentlich macht doch das gesprochene Wort nur einen kleinen Teil der Kommunikation aus? Ja, das stimmt, nur 15 bis 20 Prozent.9 Kommunikation und damit seelische Verletzungen wirken auch nonverbal oder paraverbal, z.B. durch Ignorieren oder Mimik wie Augenrollen oder Augenbrauen-Hochziehen. Es lohnt sich dennoch, den Fokus nur auf das gesprochene Wort zu richten, da es so viel der eigenen Haltung ausdrückt, die wiederum nonverbale Kommunikation beeinflusst. Denken findet sich nicht nur im Wort wieder, sondern erfolgt durch das Wort, so der Psychologe Lew Wygotski. Sprache kann folglich auch als Werkzeug des Denkens verstanden werden. Man könnte sagen: Je nachdem, was eine pädagogische Fachkraft über ein Kind denkt, drückt sich das in ihrer Sprache aus; genauso kann eine bewusste Sprache das Denken verändern.

Lea Wedewardt ist Kindheitspädagogin (M.A.), Autorin und Geschäftsführerin der Bo-Akademie für Bedürfnisorientierte Pädagogik (BoP). In Beratungen, Vorträgen, Fortbildungen und in ihrem »Der Kita Podcast« trägt sie ihre Themen über die bedürfnisorientierte Pädagogik in die Kitawelt.

Kontakt

https://lea.wedewardt.de/

1 Ritz M. (2008): Huch, Diskriminierung. Teil 1. Betrifft KINDER 3-4, S. 47-50, hier S. 47

2 Vgl. Maywald J. (2019): Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern. Die Kita als sicherer Ort für Kinder. Herder

3 Vgl. Satir V. (2018): Selbstwert und Kommunikation. Familientherapie für Berater und zur Selbsthilfe. Klett-Cotta

4 Vgl. Roediger E. (2018): Was ist Schematherapie? Eine Einführung in Grundlagen, Modell und Anwendung. Junferman, S. 19

5 Vgl. O’Mara P. (2000): Natural Family Living. The Mothering Magazine Guide to Parenting. Atria Books

6 Vgl. Richter S. (2013): Adultismus. Die erste erlebte Diskriminierungsform? Theoretische Grundlagen und Praxisrelevanz. Pdf unter https:// www.kita-fachtexte.de, hier S. 8

7 Wedewardt (2022), S. 70

8 Vgl. Wedewardt (2022)

9 Vgl. Watzlawick P., Beavin J.H., Jackson D.D. (2017): Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. Hogrefe